飛行大会

アートスミス一行は、前日遅くに現地へ到着し、翌日(即ち、飛行大会当日)朝早くから機体組み立てを行い、そのまま午前の部を実施という流れが多いようです。(時には、朝現着し、機体組み立て後にそのまま午前の部・・・という例もあります)

尚、飛行機は、一行よりも1〜2日早く現着していることが多いようで、2機は主用とその予備ではなく、2セットあって次開催地が遠いような場合には、東京から発送されていたようです。参考文献[3]でも、それを窺わせる記述があります。

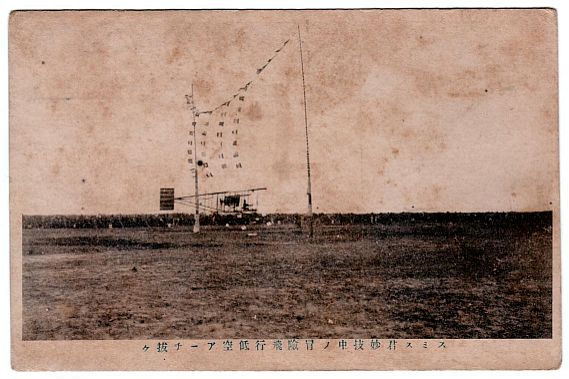

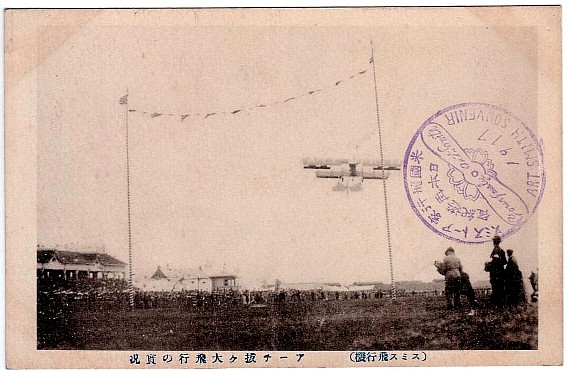

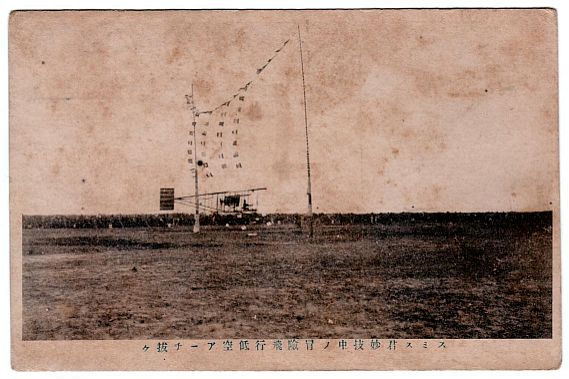

飛行大会は、午前と午後(または午後早くと遅くの午後2回)に分かれており、午前の部はほぼ後述の演目で構成され、午後の部は豆自動車同士による競争や豆自動車と飛行機との競争(会場が広い場合)、またはアーチくぐり(左写真:大正6年からの演目)とが組み合わされるのが主だったようです。

アートスミスのショー(飛行大会)は、大正5年の初回来日時、大正6年の二度目の時も大きい違いはないようです。大正6年4月の鳴尾に於ける演目は、大阪朝日新聞紙上の広告記事によれば、主なプログラムとして以下が予定されています。

| 演目(和名) | 演目(英名) | 解説 |

|---|

| 急転直下 | Dyppy twisting | |

| 逆転飛行 | Flying upside down | (筆者注)背面飛行ではなく、断続的な横転だと思われる。現代風に言えば、2 Point Roll ?。

確認できていませんが、「アートスミスの逆転飛行」という活動写真があるようです。 |

| 逆落とし | Tail slide | |

| 宙返り | Looping | |

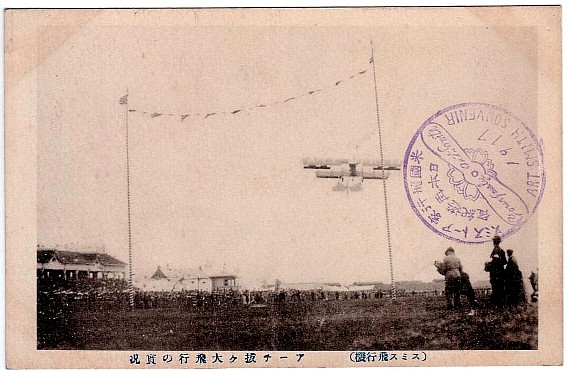

| 低空飛行 | Low flying | |

| 直角飛行 | Quick rise | 急角度で上昇するもの |

| 横転飛行 | Roll over | |

| 渦巻き返し | Cyclone whirl | |

| 退却落下飛行 | Dropping backward | スミス自身、至難中の至難と称す。

空中多数敵軍に遭って退路を遮断された時、咄嗟、尾端を先にして後方に退却し危地を脱出する必要より、欧州の戦場で盛んに研究されたもの。 |

| 急速宙返り | Speed looping | |

| 単一宙返 | Single looping | |

| 地上接吻飛行 | Ground skinning | 地上に機体の車輪をしばらく触れつつの低空飛行にて、アーチを潜るもの。 |

| 直上飛行 | Hurdle climbing | 別名「障害物飛び越え」。

|

| 横転螺旋飛行 | Roller twinsting | 別名「縄綯飛行」。

恰も「縄」を綯うように、横様に極めて狭い圏内を転々反復しつつ前進するもの。 |

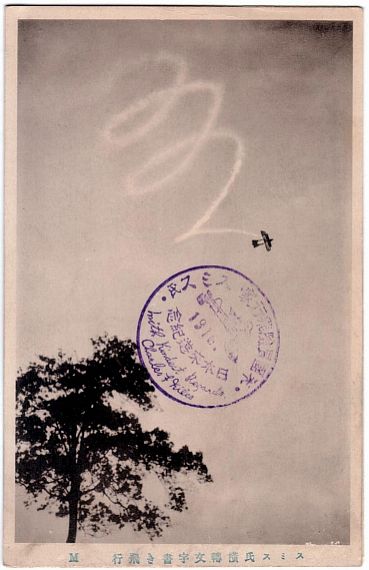

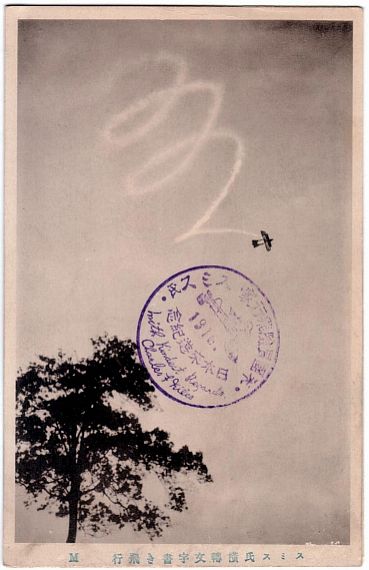

その他に、「空中字書き」「印度踊(筆者注:多分、ジョリーダンスのこと)」。

大正6年7月24日付の「秋田魁新報」で解説されたは飛行演目は以下で、飛行時間は凡そ12〜15分ほどだった模様です。

| 演目(和名) | 演目(英名) | 解説 |

|---|

| 狂的回転 | インサニテイカアブ | これは従来一般的に言われた燕返しの甚だ急角度なもので、飛行線が水平であろうとも亦上下左右いかに傾斜したる場合でも極めて急角度を以って飛行機の方向を転換するものである。 |

| 錐揉飛行 | デイスツピイツイスト | この飛行は彼が得意中の得意たるもので何人も真似のできない天下一品の快技である。また見物していてもこれほど危険な感じを与えるものはない。その飛行振りはまづ水平飛行から突如として機種を下げ同時に機体を左あるいは右回りにグルグルと回転せしめ、あたかも錐を揉むごこくに見ゆるものである。 |

| 舞踏状傾斜状飛行 | ジエリイロオル | これは南米度人の舞踏を見て思いついたのだというが、事実に於いては急角度の波状飛行をなしつつ左右に傾斜するものである。スミスは大洋飛行と傾斜飛行とを混合したものだと言っているが、その左右交互にする傾斜が80度くらいまでになるのだから面白い。尤もこれくらいの傾斜はわが陸軍の飛行将校が古いモーリス式でやるから別に誇りとするには足らぬが、それが急角度の波状飛行と同時になすのだからそれに危険が伴うのである。 |

| 尻落とし | テイルスライド | 機尾を下にして殆ど垂直に降下するものである。 |

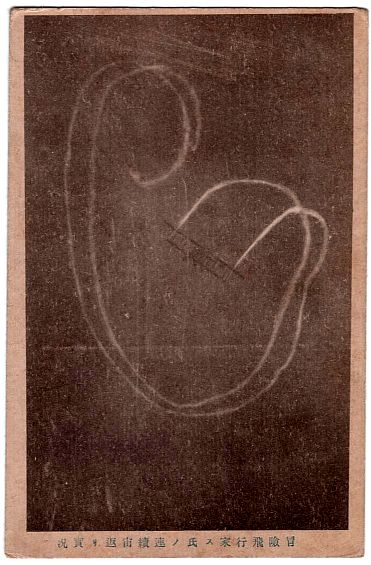

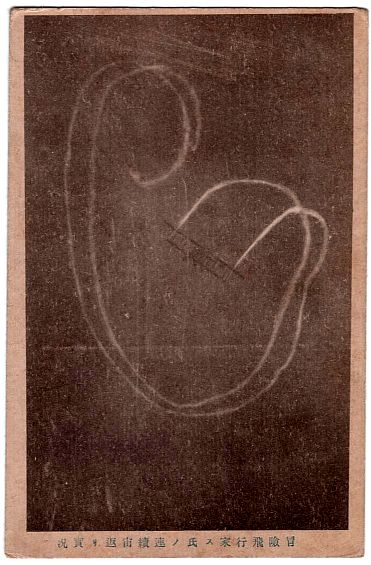

| 公転自転飛行 | ロールオバアループ | 原語を直訳すると空中に輪を描きつつ転がるというのであるが、例えは地球が太陽の周囲を廻りながら地球地震が廻ると同一の運動でループを描きつつ機体を左あるいは右にグルグルと回すのであるから、普通の宙返りよりは困難たるものである。 |

| 垂直降下飛行 | ヘッドダイブ | 機首を下にして垂直降下するもので、ナイルスのデッドダイブ或いはデイップデツス等と同型である。 |

他にも「キルク抜き(発動機を停止させた垂直横転降下)」「木の葉落とし(木の葉返し:螺旋降下)」「地上接吻(地上ぎりぎりまで急降下し、地面にキスするように引き起こす」)などの演目も他の新聞記事では見られるのですが、上記の何れかが該当するのだと考えられます。

「写字飛行」というのもあります。左は、その「M」です。大正5年の大津、大正6年の新潟などでは、都市名をローマ字で空に描くことも行われています。

.jpg)

午後の部終了とともに、機体をばらして梱包、鉄道で次の飛行大会地に向けて出立するという強行スケジュール。

その凄さは、想像できにくいものがあります・・・。

また、大正6年7月31日の長野県飯田での飯田飛行大会の準備からを含めた新聞報道に、大正6年7月14〜15日の新潟県高田市での飛行で、「無理に頼まれて安息日に飛んで、故障を生じたので」というスミス(側)のコメントがあり、「安息日は飛ばない」という暗黙の条文があったようですが、日程的に辛くなると、そうも言ってられなかったようです。

さらに、会場付近を駅を中心として、「どこどこ以西、どこどこ以東は、運賃2割引」といったケースが多く見られます。私鉄のみならず、鉄道院(少し前で言えば国鉄)も、そういう割引きをしています。

入場料は開催場所によって変動あったようですが、大正5年の仙台では、以下となっています。

入場料は特等1円、普通は20銭(50名以上の団体では2割5分引き) 中学生以上の生徒には10銭、小学生以上では7銭

その飛行大会のスケジュールも、要請者が飛行大会現地に来て調整・契約していたようで、一端決まった日程もぞくぞくと集まる他での開催地要請などや天候等の日程消化状況などから、頻繁に変わっているのが新聞報道から窺い知れます。

その招聘料金は、参考文献[3]によると、小さな都市では2回の飛行で\5,000($2,500)だったとのことで、大都市部では入場料を上げることで幾分上乗せがあったようです。

この値段は大正5年なのか6年なのかははっきりしませんが、大正5年に仙台での飛行大会の際に福島県の団体が折衝に赴いたが、「1日4500円という金額に驚いて退散した」とう記事(福島新聞大正5年6月1日付)があり、概ね近い金額であったことが窺えます。

.jpg)