(1)あらまし

九一式戦闘機のルーツは、大正15年11月に陸軍航空本部帖から陸軍大臣に提出された「単座戦闘機試作」申請から始まります。甲式四型(ニューポール29)に代わる戦闘機としての試作申請でしたが、それが昭和2年2月に認められたことにより、中島、三菱、川崎、石川島の4社による設計審査となって、昭和2年11月に上位3社(一等:中島、二等:三菱、川崎)に試作指示がなされました。

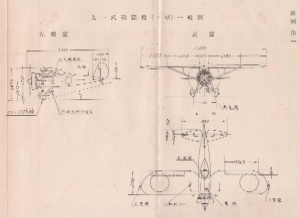

この段階では、次のような機体でした。

・中島 空冷(ジュピターⅥ型、425馬力)/高翼式単葉

・三菱 水冷(イスパノスイザⅤ型、565馬力)/低翼単葉機、-8.3°の後退角(=8.3°の前進角)を持つ

・川崎 水冷(イスパノスイザⅤ型、565馬力)/一葉半機

・石川島 空冷(ジュピターⅥ型、425馬力)/一葉半機

但し、木型審査時点で「視界重視のため、パラソル型が好ましい」という要望を受けて、三菱機と川崎機は設計変更を余儀なくされ、それぞれ高翼単葉になっています。

3社の試作機は、昭和3年5月頃に出揃います。

即ち、中島のマリー、ロバン両技師(ニューポール社から招聘)指導によるNC機(2機製作)、三菱のバウマン技師指導の隼型機(1MF2、2機製作)、川崎のフォークト技師指導のKDA-3(3機製作)です。

これらは所沢で飛行試験が行われましたが、三菱の隼型機が急降下中に機体分解した(昭和3年6月)ことで審査を中止、全機が強度試験((急降下、ピッケ、動力停止垂直降下の3種の過重試験、陸軍航空本部技術部の安藤成雄技師の考案)を受けた結果、中島機がぎりぎり合格、他社機は不合格となって試作計画は頓挫します。

|

ただ、中島知久平の押しの強さがあるのでしょうか、ジュピターⅦ型エンジンを国産化したこともあってか、中島NC機は増加試作機による改修の継続が陸軍から指示されるのですが、昭和4年8月、明野にての実用試験中の1号機(操縦者 原田潔大尉)が急降下からの引き起こし時に主翼が吹っ飛び、またまた頓挫。

中島ではイギリスからブルドッグ戦闘機を輸入という対処案も用意したようですが、知久平が「要求通りのものができなければ、製作所を閉める。」と公言。多くの設計改造(*)を経て、折からの満洲事変(昭和6年9月)も後押しした形となって、急遽制式化(昭和6年12月 陸普第五五二六号)されました。

* 『航空朝日 昭和16年7月号』によれば、翼型が「M6」に変更、それに伴う主翼取り付け角や尾部周りの変更・改修など、かなりの難問であったことが、当時のテストパイロットによる座談会記事から窺えます。

|